Blog

Goethe und Karl May: Freundliches Duell High Noon

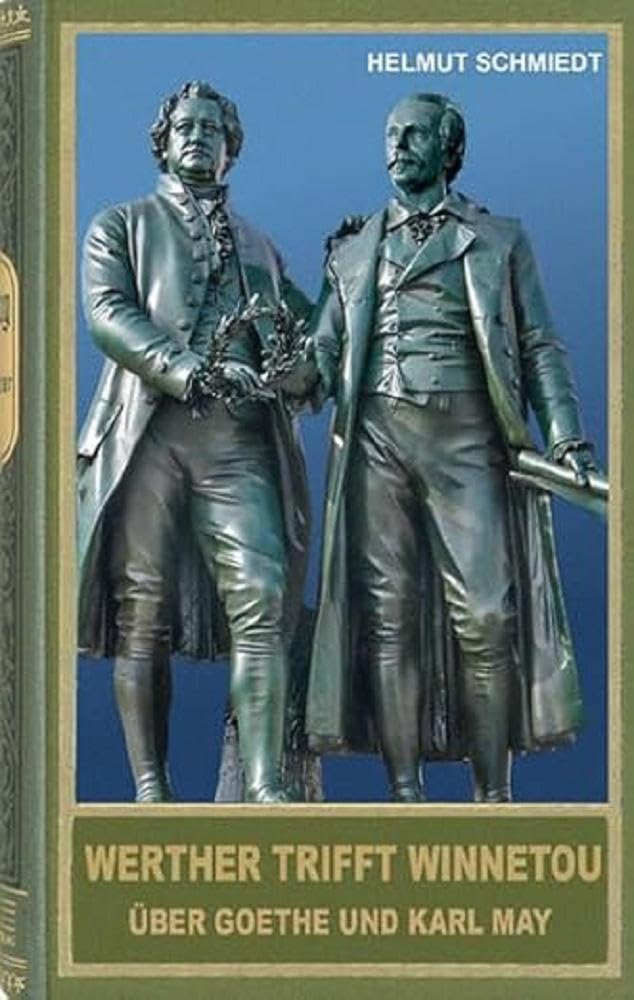

„Winnetou ist neben Faust wohl die berühmteste Gestalt der deutschen Literatur“, heißt es im Pressetext zu dem Buch „Werther trifft Winnetou. Über Goethe und Karl May“ von Helmut Schmiedt. Und bevor man sich fragt, warum es dann nicht Faust in den Buchtitel geschafft hat, sondern Werther, warum May einen Vornamen benötigt, Goethe aber nicht, und was eigentlich Simplicissimus, Schneewittchen, Hans Castorp, Effi Briest, Kate Linville, Hildegunst von Mythenmetz, Max oder Moritz zu dieser Einschätzung sagen würden, ist man erst einmal begeistert von dem großartigen Cover und der Aufmachung des Buchs. In der ikonischen Gestaltung der Winnetou-Bände im Karl-May-Verlag treten einem zwei Ikonen der deutschen Literatur entgegen: Johann Wolfgang Goethe und Karl May, so wie sie Ernst Rietschel für die Doppelstatue auf dem Weimarer Theaterplatz in Bronze goss. Lediglich den Kopf von Friedrich Schiller musste man austauschen gegen den von Karl May und schon stehen zwei Größen der deutschen Literatur monumental nebeneinander. Damit setzt schon das Cover die Erwartungen sehr hoch: Gerechnet werden darf nicht nur mit einem aufschlussreichen Vergleich der beiden auf den ersten Blick unterschiedlichen Autoren, sondern auch mit guter Unterhaltung.

Dabei verweist bereits die Existenz dieses Buches darauf, dass Goethe und May inzwischen zunehmend über Gemeinsamkeiten verfügen: Die Kenntnis ihrer Biographien und ihrer Werke kann nicht mehr als selbstverständlich vorausgesetzt werden. Es wird immer noch viel gelesen, aber wer sich heute lieber bei Fantasy oder Thriller aufhält, hat dort ein so reichhaltiges Angebot, das er oder sie nicht mehr unbedingt bei Abenteuerliteratur um 1900 vorbeikommen muss, geschweige denn bei noch älteren Texten.

Schmiedt geht seinen Vergleich gründlich und traditionell an. Auf knapp 340 Textseiten vergleicht er die Rezeption von Goethe und May, ihre Biographien, ihre Arbeitsweise und ihre Romanwelten. Der letzte Punkt versucht der Besonderheit gerecht zu werden, dass May ausschließlich für Prosaliteratur bekannt ist. Zum Vergleich kommen dann hauptsächlich Goethes Romane infrage (womit geklärt wäre, warum es Werther in den Buchtitel geschafft hat und nicht Faust). Nun wird auch im „Werther“ geschossen (zumindest einmal), in den „Wahlverwandtschaften“ in den Krieg gezogen (worüber man aber kaum etwas erfährt) und in den „Lehrjahren“ haben Räuberbanden und Geheimbünde ihren Auftritt, doch hat Goethe keine Abenteuerromane verfasst. Aber die interessantesten Gemeinsamkeiten findet Schmiedt sowieso abseits der Textanalyse.

Beiden Autoren wurden alle „Weihen“ seriöser Rezeption zuteil: Es gibt sowohl zu Goethe als auch zu May sorgfältig edierte Gesamtausgaben, es gibt eine reichhaltige Forschung, Museen, Fachgesellschaften, ein Goethe- und ein May-Jahrbuch. Kurz: In der philologischen Beschäftigung gibt es zwischen beiden Autoren strukturell keine Unterschiede. Im Leben der beiden schon. Dabei geht es Schmiedt nicht darum, die unterschiedlichen historischen und intellektuellen Zusammenhänge gegeneinander zu halten, in denen Goethe und May gelebt haben, sondern für Schmiedt liegt der Schlüssel beim Geld: Goethe profitiert ab seiner Geburt davon, dass genügend Geld im Haus ist, genießt eine gute Ausbildung und hat zu Lebzeiten keine existenziellen Finanznöte. Bei May ist das anders. Und bei Schmiedt liegt hierin die Erklärung für nahezu alles andere. Den Unterschied in den literarischen Werken von Goethe und May erklärt Schmiedt mit den sozioökonomischen Entstehungsbedingungen der Texte: Goethe konnte es sich zum Beispiel leisten erotisch freizügige Passagen zu verfassen, weil er finanziell abgesichert und beruflich unanfechtbar war. May hingegen schreibt prüde Erotik gemäß der Prüderie seiner Zeit und der Erwartungen des Buchmarkts (S. 266–267). Laut Schmiedt schrieben beide für das Publikum, aber Goethe war auf hohe Verkaufszahlen seiner Werke nicht angewiesen, May hingegen schon (S. 120).

Das wird stimmen. Doch kommt man der Verschiedenheit der jeweiligen Texte näher, wenn man ebenfalls in Betracht zieht, dass die beiden Autoren nicht einfach für „das“ Publikum geschrieben haben, sondern für ganz unterschiedliche Publikumskreise. Und sich natürlich auch unabhängig vom jeweiligen Adressierungswillen der Verfasser Leserinnen und Leser mit ganz unterschiedlichen Interessen die Werke der beiden angeeignet haben. Es ist die große Stärke dieses Buches, diese unterschiedlichen Publikumskreise und Interessen nicht gegeneinander auszuspielen oder zu hierarchisieren. Es ist allerdings eine verpasste Chance, sie gar nicht erst in den Blick zu nehmen.

Das führt dann überraschenderweise dazu, dass Schmiedt zuerst einmal die etablierten Wertungen zu beiden Autoren gar nicht antastet. Er kann ausführlich zeigen, wie ähnlich sich Goethe und May sind, um dann lapidar zu schließen, dass aber natürlich Goethe große Kunst und May Abenteuer- und Jugendliteratur mache. Wie schade. Gerade hier wäre es interessant zu schauen, wie Ähnlichkeiten beispielsweise in der Motivwahl und Unterschiede in der Genrewahl zusammenpassen.

Gerade die Genrezugehörigkeit kommt manchmal zu kurz. Schmiedt führt an, dass Old Shatterhand sich nicht entwickle, sondern ausschließlich Kräfte entfalte, die bereits vorher in ihm angelegt sind: „Entfernt mag man an Novalis‘ Roman „Heinrich von Ofterdingen“ denken, in dem die Entwicklung der Titelfigur sich ähnlich – wenn auch nicht mit derart heroischem Ergebnis – vollzieht, oder auch an Überlegungen Platons in „Phaidon“ (ca. 380 v. Chr.), nach denen das Lernen ein Wieder-Erinnern, eine Rückbesinnung auf Verschüttetes, ist“ (S. 206). Die Statik der Figuren bei May hänge auch mit den kultur- und sozialgeschichtlichen Entwicklungen und hier vor allem mit der Erschütterung des Individuums durch „Schopenhauer, Darwin, Marx, Freud und andere“ (S. 214) zusammen: „Es ist vielleicht nicht zu weit hergeholt, wenn man die Starrheit seiner [Mays] Charakterschilderungen auch in diesem historischen Rahmen sieht: Er hält beharrlich und trotzig an der Präsentation großer, leistungsstarker Individuen fest, aber er muss so viel Energie auf die Arbeit an ihrer Eigenwilligkeit verwenden, dass für die zusätzliche Schilderung von Entwicklungen und Veränderungen kein Raum bleibt“ (S. 215). Weiter- bzw. zurückgedacht muss man dann fragen, wieso Autoren zu Goethes Lebzeiten, wie Christian August Vulpius oder August Heinrich Lafontaine, die gleichen statischen Figuren entwarfen. Waren Lafontaine und Co. prophetisch vorauseilende Gegenspieler der kommenden Erschütterungen des Individuums? Oder entsprechen ihre Figuren viel mehr dem „singulären Glanz, den die Gattung Mensch“ um 1800 noch „ausstrahlte“ (S. 214), weswegen es ein eigenartiges Versagen der Rezeptionsgeschichte ist, dass man diese Figuren heute weniger kennt als die von Goethe, Jean Paul, E.T.A. Hoffmann, Tieck oder Kleist?

Näher kommt man den Tatsachen, wenn man Vulpius oder Lafontaine als Verfasser von Werken genregerechter Abenteuer- oder Liebesliteratur begreift, für die statische Figuren nun einmal zur Gattungskonvention gehören. Unabhängig von der intellektuellen Zeitdiagnose in den Winnetou-Romanen, trifft dies natürlich auch auf May zu. Genauso wie es auf Goethe zutrifft, dass einige seiner Hauptfiguren nicht statisch sind, sondern sich ganz gattungskonventionell dynamisch entwickeln. Indem Schmiedt die Dimension der jeweils konkreten Publikumsadressierung und deren Zusammenhang mit Genreerwartungen an Stellen, wie der eben erwähnten, vernachlässigt, zeigt sich das Anliegen seines Buches: May wird auf dem Sockel neben Goethe platziert, weil er sich in seiner Figurengestaltung subtil an der gesamten europäischen Tradition von Platon bis Freud abarbeitet. Wenn May seine Texte – wie Schmiedt ausführt – stark an der Publikumserwartung ausrichtete, hat er seinem Publikum durch solche intertextuellen Leistungen sehr viel zugemutet. Der Erfolg seiner Romane bestünde dann allerdings möglicherweise nicht wegen, sondern trotz seiner Figurengestaltung gemäß platonischer Bildungskonzepte.

Mit solchen wuchtigen Monumentalisierungen sowohl Mays als auch Goethes erweist sich erneut, wie zeitgemäß Schmiedts Buch ist. In Zeiten lebendiger Kanon- und Gegenkanon-Debatten, die heute in Wissenschaft, Publizistik und auf unterschiedlichsten Internetplattformen geführt werden, darf man ja zuerst einmal alles, jede und jeden auf einen Sockel stellen. Und einmal abgesehen davon, dass es sich lohnen würde darüber nachzudenken, endlich einmal die Sockel wegzulassen, ist der Erfolg solcher Aufsockelungs-Projekte von Schriftstellerinnen und Schriftstellern immer darauf angewiesen, dass es Leute gibt, die es genauso sehen. Womit man wieder beim Publikum wäre: Wer ist der Adressat einer gleichwertigen Monumentalisierung von Goethe und May? Wendet man die (sozioökonomisch getönte) biographische Untersuchungsmethode von Schmiedt auf ihn selbst an, liegt der Schluss nahe, dass er für den Adressatenkreis seines Buches Pate gestanden haben könnte. Ein Germanistikprofessor, Jahrgang 1950, hat hier möglicherweise seine beruflichen Interessen mit seinen jugendlichen Lektüreerfahrungen verbunden. Die vergleichende Wertschätzung von Goethe und May entspricht dann einer generationstypischen Lesesozialisation. Das könnte erklären, warum man sich selbst als Angestellter der Goethe-Gesellschaft, Jahrgang 1985, nicht so richtig von diesem Buch angesprochen fühlt. Denn das eigene Projekt vergleichender Wertschätzung der Lesesozialisation müsste Goethe eher mit Stephen King verbinden. Solche Generationsspezifika eröffnen immerhin die Aussicht auf noch viele weitere unterhaltsame Vergleichsbücher, die in Zukunft erscheinen können. Ob dann auch die Bestrebungen abnehmen, die Vergleichsobjekte auf Sockel stellen zu müssen, wird sich zeigen. Zu wünschen wäre es, zu erwarten wahrscheinlich eher nicht.

Helmut Schmiedt

Werther trifft Winnetou. Über Goethe und Karl May

Bamberg / Radebeul 2024

355 Seiten

ISBN 978-3-7802-0579-7

Preis: 25,00 €